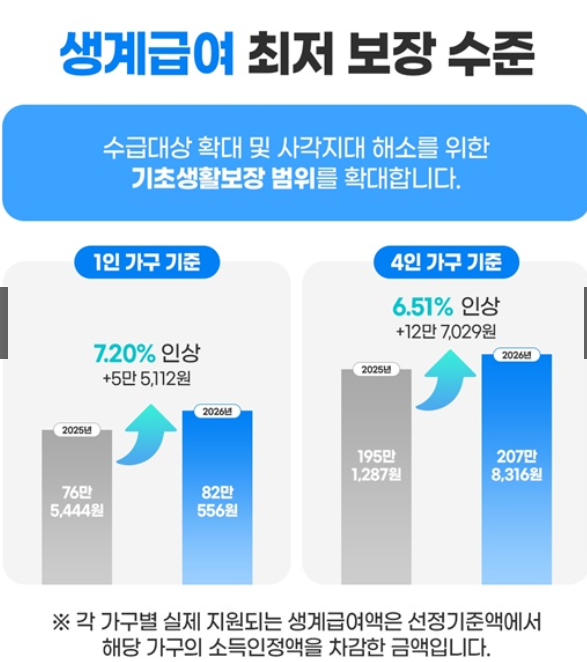

2026년 기준 중위소득은 전년 대비 6.51% 증가했습니다. 4인 가구의 경우 올해 6,097,773원에서 내년 6,494,738원으로, 1인 가구의 경우 올해 2,392,013원에서 2,564,238원으로 7.2% 증가했습니다. 특히 1인 가구가 기초생활보장 수급 가구의 70% 이상을 차지하는 현실을 고려해 높은 증가율을 적용했습니다.

그럼에도 불구하고 전문가와 시민단체는 이번 인상이 빈곤층의 실제 생활을 보장하기에는 충분하지 않다고 지적합니다. 정부는 2026년까지 실제 중위소득과 기준 중위소득의 격차를 줄이겠다고 밝혔지만, 이 계획이 제대로 실행되지 않았다는 비판이 나오고 있습니다.

오늘은 2026 중위소득에 대해 알아보도록 하겠습니다.

기준 중위소득이란?

기초생활보장제도는 저소득층의 최저 생활을 보장하기 위해 국가가 운영하는 사회보장제도로, 생활급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등으로 구성됩니다.

이러한 자격과 혜택은 '기준 중위소득' 에 의해 결정됩니다. 기준 중위소득은 모든 가구를 소득 순으로 나열했을 때 중앙에 위치한 가구 소득을 기준으로 하며, 중앙생활보장위원회에서 지난 3년간의 가계금융복지조사 데이터를 반영하여 산출합니다. 기본 성장률을 임의로 조정하여 결정되므로 실제 시민소득과 차이가 발생할 수 있습니다.

기준 중위소득이 높을수록 빈곤층이 복지 서비스 혜택을 더 많이 받을 수 있고, 수급액도 증가합니다. 예를 들어, 생계급여 수급자는 기준 중위소득의 32%를 상한으로 생계급여를 받습니다.

중앙생활보장위원회는 보건복지부 장관이 위원장을 맡고 있으며, 기초생활보장제도의 정책 방향과 급여 수준을 심의하고 결정하기 위해 차관, 전문가, 공익위원으로 구성되어 있습니다. 표준 중위 소득은 약 80개의 복지 시스템을 선택하는 데에도 사용됩니다.

2026년 급여별 선정 기준 및 수급액

2026년 기준 중위소득 증가와 함께, 각 기초생활보장급여의 선정 기준은 다음과 같이 유지되거나 조정될 것입니다.

1. 생계 급여

- 중위 소득의 32%

- 1인 가구 수급: 2025년 765,444원 → 2026년 825,556원

- 기준 중위소득 증가율을 반영하여 4인 가구의 수령액이 약 40만 원 증가

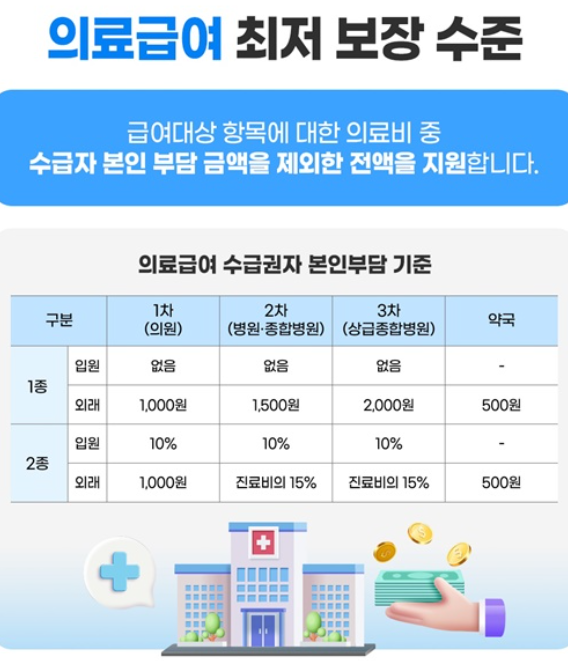

2. 의료 급여

- 중위 소득의 40%

- 1인 가구 소득 기준: 1,025,695원 이하

- 이전과 마찬가지로 의료 혜택을 받는 사람들은 혜택 대상 항목에 대한 본인 부담금을 제외하고 전액 지원

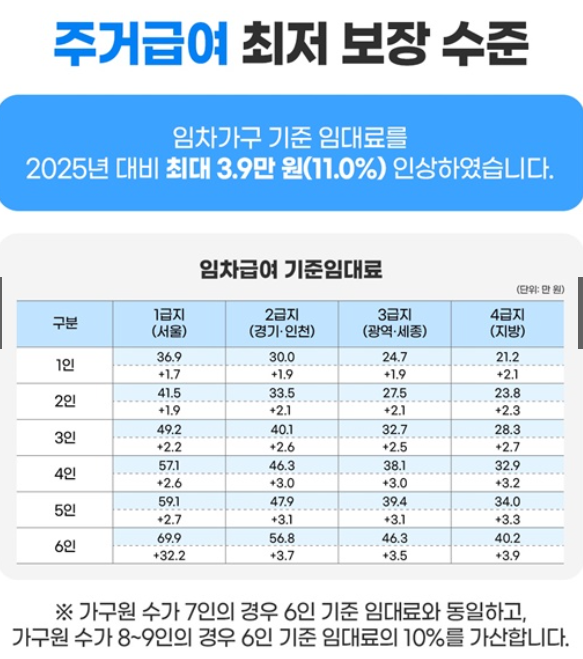

3. 주거 급여

- 중위 소득의 48%

- 1인 가구 소득 기준: 1,238,34원 이하

- 임차가구 기준 임대료가 올해보다 17,000원 인상된 39,000원

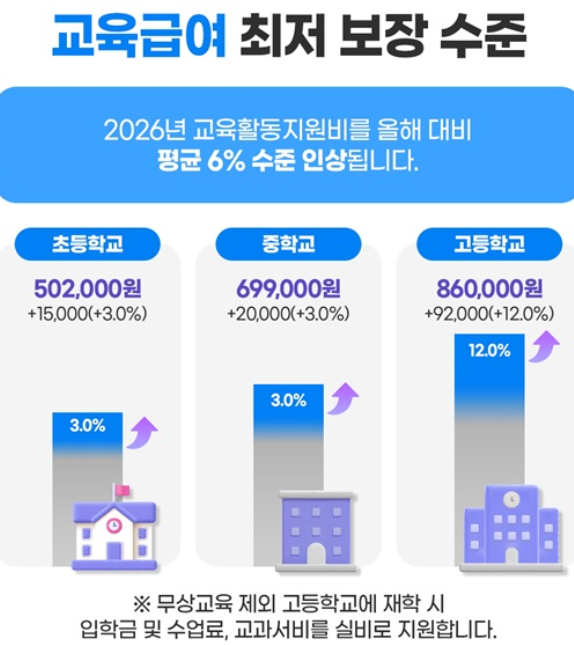

4. 교육 급여

- 중위 소득의 50%

- 1인 가구 소득 기준: 1,282,119원 이하

- 교육 활동 지원 비용의 평균 6% 증가

생계급여의 경우 선정 기준과 최소 보장 수준이 동일합니다. 의료급여의 경우 연간 365회 이상 외래 진료 시 본인부담금의 30%가 적용되며, 항정신병 장기 주사의 본인부담률은 5%에서 2%로 낮아졌습니다.

기준 중위소득 제도 개선 및 정책 변경

2026년에는 기초생활보장제도에 대한 일부 제도적 개선도 이루어질 예정입니다.

1. 청년 근로소득공제 확대

청년이 자립하고 일에 참여하도록 장려하기 위해 공제 범위가 확대될 것입니다.

2. 자동차 자산 기준 완화

일반 재산 전환율이 4.17%가 적용될 경우, 밴, 화물차, 다자녀 가구의 기준이 완화되어 수급 자격이 확대될 것입니다

3. 부양 의무자 기준 완화

가족이 일정 소득이 있는 경우 생계급여와 의료급여를 받을 수 없었던 기존 기준을 완화하여 실생활에 어려움을 겪는 빈곤층의 복지 혜택 접근성을 높입니다

4.의료급여 본인 부담 재검토

기존 본인 부담금 개혁 계획은 수혜자 부담 증가에 대한 우려로 보류될 것입니다

5.주거 및 교육급여의 인상

교육 활동을 위한 임대료와 지원 비용을 약간 인상하여 생활비 부담을 줄입니다

보건복지부는 이번 변화로 약 4만 명이 새로운 생계 혜택을 받을 수 있을 것으로 예측했습니다.

실제 중위 소득과 기준 중위 소득 격차 문제

그러나 기준 중위 소득의 증가에도 불구하고 실제 중위 소득과의 격차는 여전히 큰 문제입니다.

정성철 빈곤사회연대 활동가는 "2024년 1인 가구 기준 실제 중위소득은 321만 원이었지만 내년 기준 중위소득은 256만 원에 불과하다"며 "복지 기준선은 현실을 반영하지 못하고 있다"고 지적했습니다

실제로 2018-2024년 기준으로 실제 중위소득 대비 중위소득 비율은 다음과 같이 감소했습니다.

- 1인 가구: 89.1% → 80.6%

- 4인 가구: 94.4% → 81.3%

이 6.51%의 인상률로는 이 격차를 좁히기 어렵다는 지적이 있습니다.

정부는 2026년까지 가계금융복지조사의 중위소득과 기준 중위소득 간의 격차를 줄이는 것을 목표로 했지만, 실제로는 목표를 달성하지 못했습니다.

부양의무자 기준으로 인한 지원 사각지대

부양 의무자 기준으로 인해 혜택을 받을 수 없는 빈곤층도 있습니다.

- 의료급여를 받을 수 있는 소득 기준을 충족하지만 부양 의무자 기준으로 인해 부양되지 않는 사람의 수: 약 730,000명

- 지원자가 현실적으로 지원을 받기 어려운 상황에서도 스스로 지원할 수 없음을 증명해야 하는 구조

- 일부 지원자는 절차 부담과 입증의 어려움으로 인해 급여 신청을 포기

그 결과 정책 개선을 요구하는 목소리가 높습니다.

전문가 및 시민 단체의 의견

빈곤사회연대는 이를 근거로 한 중위소득 증가가 공식적인 국가 통계와 시민 현실을 반영하지 못했다고 말했습니다.

2020년 보건복지부는 가계금융복지조사에서 중위소득과 중위소득의 차이를 해소하기 위해 6개년 계획을 수립했지만, 여전히 격차는 존재합니다

중앙생활보장위원회는 이번에도 부양의무자 기준을 폐지할 계획을 아직 세우지 않았다는 점을 지적합니다

정부의 '역대 최고 인상률' 자체 평가와 달리 실제 열악한 생활 보장은 미흡합니다

2026년 기준 중위소득 증가로 수급 규모와 지원 범위가 역대 최대 수준으로 확대되었지만, 실제 소득과의 격차를 해소하는 데는 한계가 있습니다.

생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등 지원 범위가 확대되었지만, 실제 중위소득과의 차이, 부양의무자 기준으로 인한 사각지대 등의 문제는 여전히 남아 있습니다

향후 정책 방향은 현실적인 소득 반영, 부양 의무자 기준 완화, 청년 및 다자녀 가구에 대한 지원 확대에 초점을 맞춰야 합니다

정부, 전문가, 시민단체 간의 사회적 심의와 논의를 통해 수혜자의 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있습니다

2026년 기준 중위소득의 증가와 제도의 변화는 긍정적인 변화를 가져올 것으로 예상되지만, 빈곤 현실과 정책 목표 사이의 간극을 메우는 과제는 여전히 남아 있습니다.